Soignez l'écriture : la lisibilité est un critère d'évaluation.

N'oubliez pas de relire votre copie : une faute d'orthographe grossière fait mauvaise impression et peut vous coûter cher.

Commentaire :

Introduction

=>

N'oubliez pas de présenter le texte que vous envisagez de

commenter. Introduisez ensuite les deux axes d'étude proposés

par le sujet.

Si l'on observe ici la part du récit et du dialogue, on découvrira que celles-ci sont à peu de chose près égales.

Une scène

vivante : l'utilisation des verbes de mouvement "se

baissait" l'autre le pousse". Mais aussi l'utilisation

des dialogues et du présent :

"le pousse" (notez le passage de l'imparfait

au présent), "Il est bon de savoir..."

Quand vous notez la présence d'une figure de style,

n'oubliez pas d'essayer de définir l'effet produit.

Par exemple, vous signalez un emjambement :

ligne 6 " il est bon de savoir Qui de nous deux en aura la

joie." mettez en relation avec "l'autre le pousse"

et l'emjambement peut suggérer la bouculade.

L'enjambement suivant : ligne 8

Celui qui le premier a pu l'apercevoir

En sera le gobeur"

peut nous permettre d'imaginer le geste de celui

qui avale l'huître, et sa précipitation (voracité et peur d'être

arrêté par son adversaire).

"Nos deux Messieurs le regardant" peut souligner à la

fois l'étonnement et l'absence de réaction des deux plaignants.

Disons plutôt que l'auteur nous laisse imaginer la mine qu'ils

font à ce moment là. Le fait qu'ils assistent ainsi impuissants

à la disparition du bien convoité, le contraste

de leur souffrance et du plaisir de dégustation du juge, donnent

à la scène un caractère bien évidemment comique.

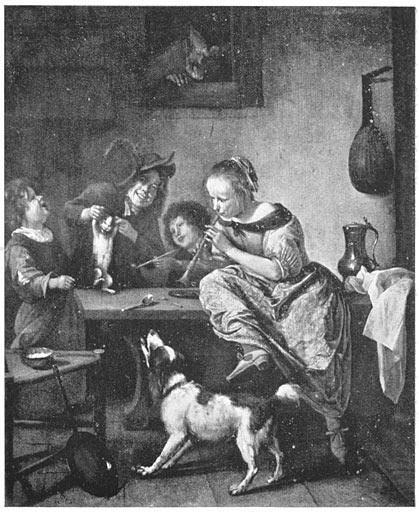

Montrez également la richesse de la fable, dans laquelle il y a

à la fois théâtre (une petite comédie),

poésie, et narration. Sans

parler de l'enseignement donné par la morale.

Les

défauts des personnages ne sont pas forcément soulignés

: ce sont deux pélerins, on pourrait s'attendre de leur part à

quelque générosité, et pourtant, il n'en est rien. N'y a-t-il

pas là quelque ombre de critique de la religion de la part de La

Fontaine ? Celui-ci a fait des études de théologie, mais il n'a

pas voulu devenir prêtre, il a mené une vie de libertin et fait

scandale en publiant des Contes libertins.

Remarquez l'emploi ton de la dispute, marqué par la reprise des

expressions employées par l'adversaire : "j'ai l'oeil bon"

=> "- Je ne l'ai pas mauvais aussi"

"je l'ai vue" => "vous l'avez vue" ainsi

que par le renvoi d'expressions parallèles :

"vous l'avez vue" => "je l'ai sentie"

Signalez l'emploi de l'ironie et du registre

satirique : "d'un ton de Président"

qui concerne Perrin Dandin, bien entendu, mais pourquoi pas la

Justice toute entière, en moquant les allures graves qu'elle

prend pour rendre ses jugements (sans parler de l'habit !). Cette

fable touche au genre de la caricature. Il

s'agit bien plutôt, à travers ce personnage d'une caricature

des juges et de l'institution judiciaire, plutôt que d'une représentation

allégorique de la justice. Il n'empêche qu'on peut attribuer à

cette fable une valeur allégorique, disons simplement qu'on peut

y voir une référence au caractère coûteux des procès.

Dissertation :

Pour le

contenu de votre devoir, il s'agissait quasiment d'un question de

cours : revoyez votre manuel pages 262 263 (Hatier Le Français Méthodique

Hélène Sabbah - Lycée, Séries générales et technologiques)

Dans votre introduction, introduisez le thème

de l'apologue (ce peut-être, par exemple, une brève définition

de ce qu'est un apologue), puis la problématique

du sujet : "L'apologue n'a-t-il pas la double fonction

de divertir et d'instruire ?

", puis vos axes d'explication : 1

l'apologue et le plaisir des histoires 2 les divers enseignements

susceptibles d'être tirés des apologues.

Le vrai moyen de montrer que les fables (puisqu'il

s'avère que derrrière le terme "apologue" se cache le

mot "fable") font réfléchir était de donner une

liste de fables accompagnées de l'enseignement

que l'on pourrait tirer de chacune d'elles : Le Corbeau et le

Renard : méfiez vous des flatteurs, La Cigale et la Fourmi :

soyez prévoyants, L'âne et la Flûte : ne faites pas partie des

imbéciles prétentieux qui croient que tout est facile...

Ne restez pas elliptiques dans vos remarques et dans vos

exemples, n'hésitez pas à expliquer votre idée

(cette remarque est valable également pour l'épreuve orale).

Vous ne deviez pas vous contenter de citer les textes, mais en préciser

les éléments instructifs et les éléments

divertissants :

l'aspect dramatique du premier récit,

l'aspect comique du second, l'admiration que provoque l'ingéniosité

de Zadig dans le dernier texte.

L'Apologue

Malgré cette gentille définition que nous donne l'auteur du site, la définition de l'apolgue demeure assez flottante :

Si l'on en croit le dictionnaire Larousse en dix volumes :

le sens premier d'"apologue" (apologos) est "récit".

"Récit en prose ou en vers, dont on tire une instruction morale : Les apologues d'Ésope.

mais ce qui est désarmant, c'est que la suite de cette définition semble en exclure la fable :

"Tandis que l'apologue reste avant tout la démonstration d'une vérité morale, souvent introduite dans un ensemble plus vaste (discours, oeuvre morale etc...), la fable est un genre littéraire qui se suffit à lui-même, où l'art du récit prend plus d'importance que la moralité."

Regardons

à présent ce que nous dit l'excellent dictionnaire ATLIF :

DIDACT. Court récit imaginaire ou parfois réel dont se dégage une vérité morale. Synon. histoire, conte, parabole, fable.

Cette fois-ci, tout y est, sauf peut-être les Maximes.

Si nous consultons les programmes, nous pouvons constater dans la formulation qu'ils citent côte à côte, "l'apologue, la fable", ce qui semble marquer qu'ils les distinguent.

Bonne nouvelle pour ceux qui vous suivront : dans les propositions de réforme des programmes, l'apologue disparaît, et il ne demeure que : " les différentes formes de l’essai, de la fable ou du conte philosophique." ouf !

sur les origines de l'apologue, le site que j'ai trouvé

le plus complet est malheureusement entaché de publicité ![]() et entretient la confusion entre fable et apologue.

et entretient la confusion entre fable et apologue.

Zoroastre

croyait au

triomphe de la justice.

croyait au

triomphe de la justice.

Remarque : la fable pourrait être considérée comme le suite logique et chronologique du conte de fées. Elle fait passer l'enfant d'un monde imaginaire et idéal (puisque la bonté y est toujours récompensée) au monde réel qu'il va bientôt devoir affronter (l'injustice, les flatteurs, la violence, l'avarice, l'ingratitude, l'hypocrisie...) Sylvain Gabriel

les

origines de la fables se perdent dans la nuit des temps

Jean de

La Fontaine L'huître et les Plaideurs

voir

aussi Les Frelons et

les mouches à miel

petite précision : "anonyme"

n'est pas un nom d'auteur, cela signifie que l'auteur est inconnu

(je tiens à l'ajouter au vu des copies !)

le Fabliau (Le Prud'Homme qui sauva son compère en est un)